Ost- und Westsiedlung | Salzgitter-Bad

Standortbezogenes Immobilienentwicklungskonzept der Ost- und Westsiedlung in Salzgitter-Bad

Aufgabenstellung

Das standortbezogene Immobilienentwicklungskonzept führt das denkmalpflegerische Sanierungskonzept von 2007/08 fort und dient als Leitfaden für die städtebauliche und architektonische Erneuerung der Ost- und Westsiedlung. Ziel ist es, zukunftsfähiges Wohnen in Einklang mit dem Denkmalschutz zu ermöglichen und sowohl privaten als auch öffentlichen Akteuren Planungssicherheit zu geben.

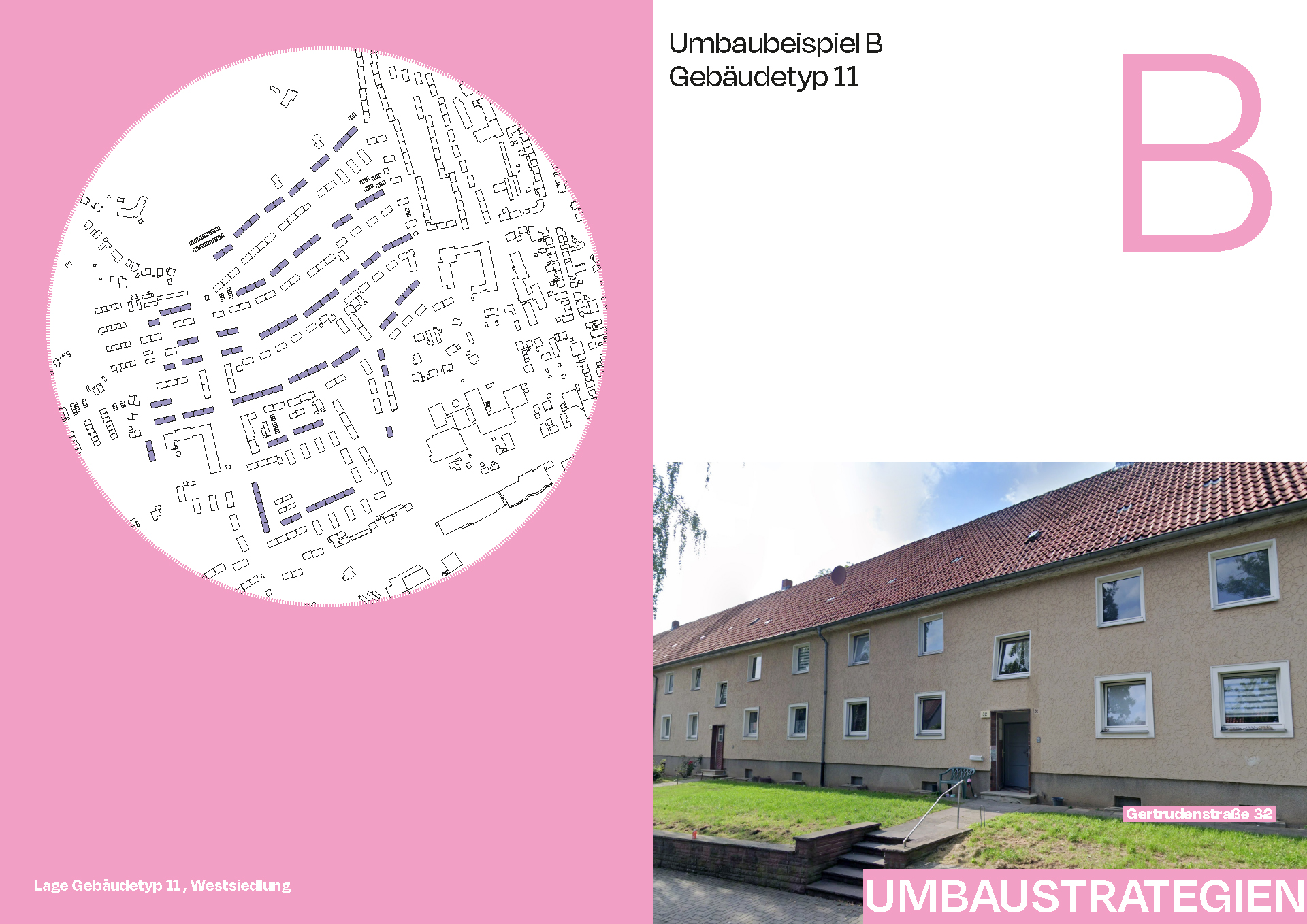

Die in den 1930/40er Jahren als Gartenstadt für Arbeiter*innen errichteten Siedlungen besitzen hohe gestalterische und räumliche Qualitäten, weisen heute jedoch erhebliche bauliche, infrastrukturelle und soziale Defizite auf, darunter kleine, veraltete Wohnungen und soziale Segregation.

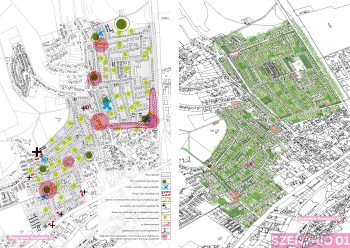

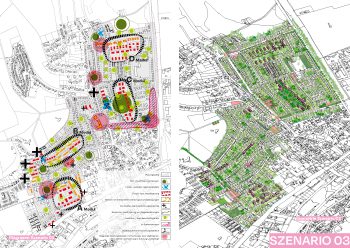

Das Konzept entwickelt drei städtebauliche Szenarien, die Maßnahmen zur Verbesserung von Gebäuden und Freiräumen, punktuelle Neubauten und Rückbauten vorsehen. Dabei steht der Erhalt des denkmalgeschützten Siedlungscharakters sowie eine städtebauliche Aufwertung im Mittelpunkt.

Die Planung orientiert sich an Prinzipien der resilienten und ökologischen Stadtentwicklung: Ressourceneffizienz, Emissionsminderung, klimatische Anpassung (z. B. Schwammstadtprinzip) und qualitätvolle Freiräume.

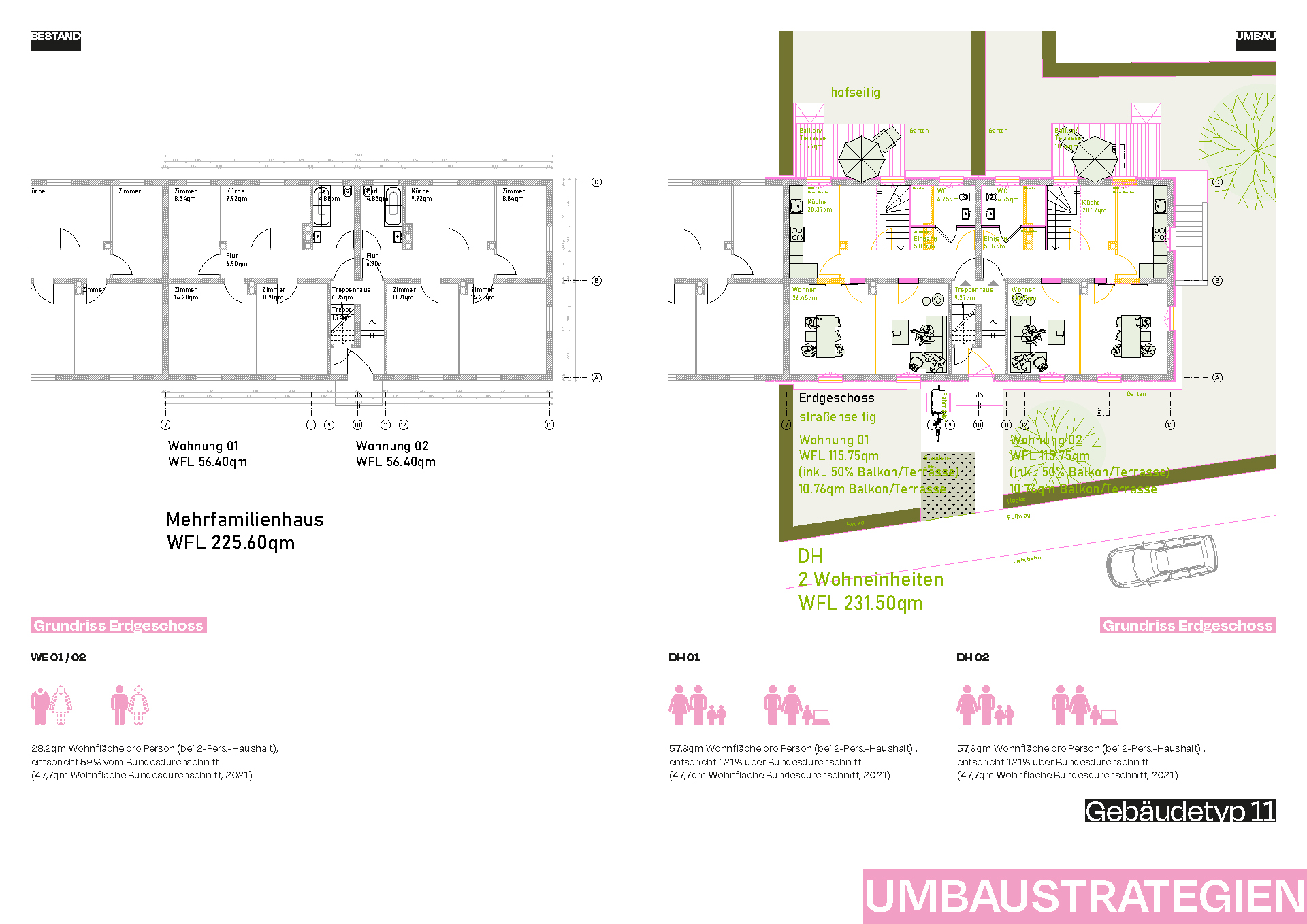

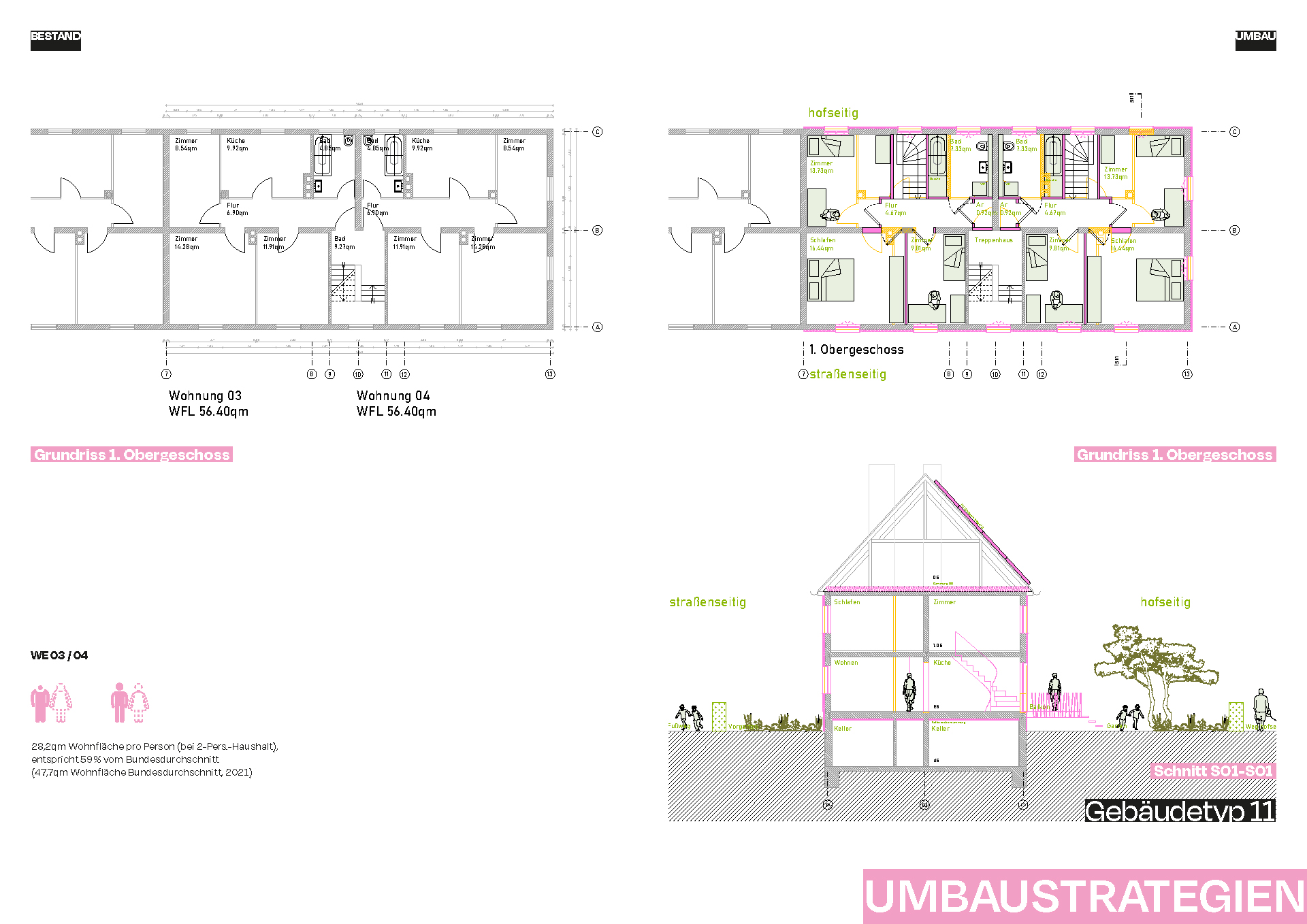

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der exemplarischen Untersuchung und Modernisierung einzelner Gebäudetypen und Wohnungslösungen. Ziel ist es, energieeffiziente, ökonomische und sozial ausgewogene Wohnformen zu schaffen, die den Bedürfnissen unterschiedlicher Bewohnertypen gerecht werden und soziale Vielfalt sowie Zusammenhalt fördern.

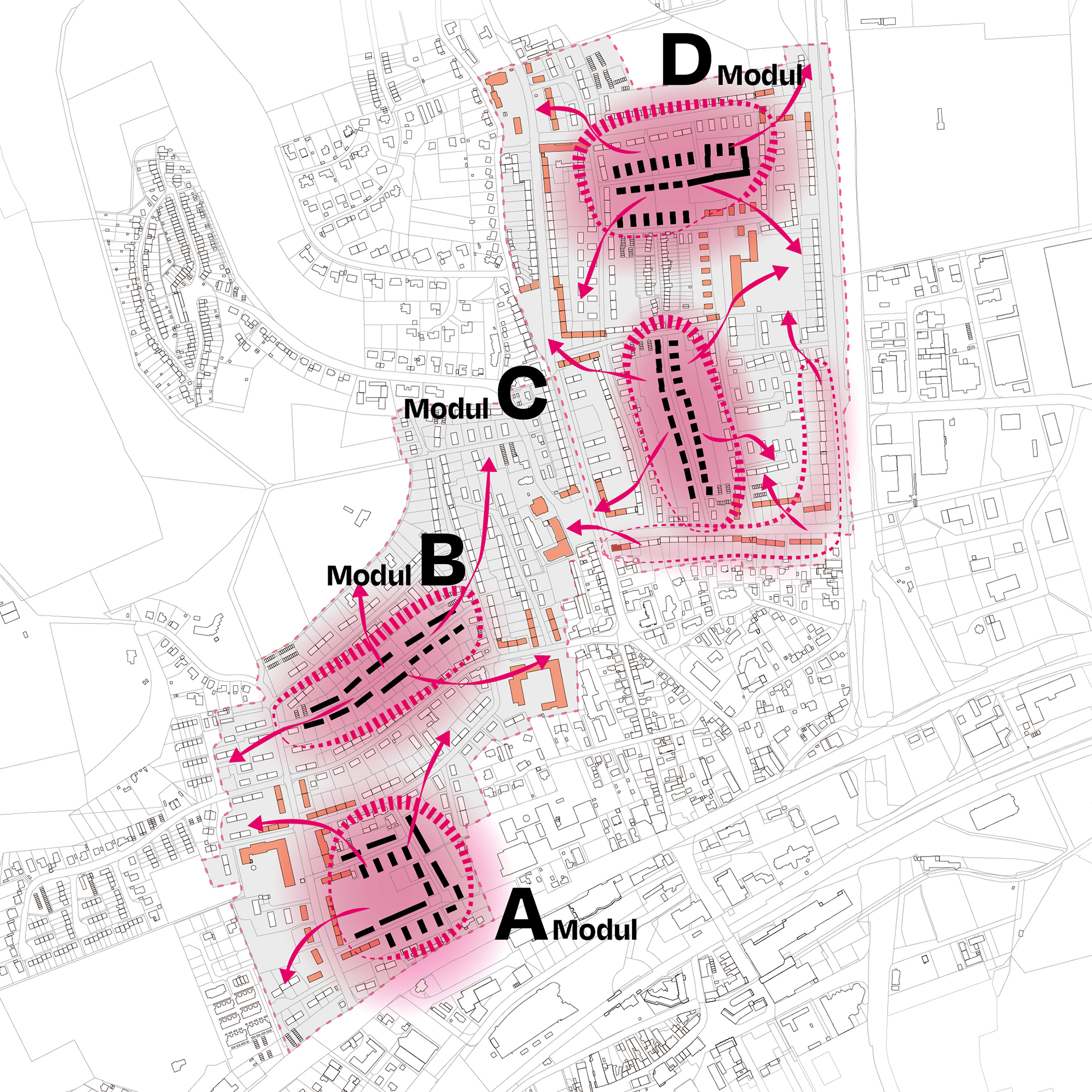

Definition von Entwicklungsbereichen / Module A-D

Sowohl in der Ost- als auch in der Westsiedlung werden Teilbereiche überwiegend der 3. Ordnung definiert, für die jeweils in Szenario 02 und 03 unterschiedlich intensive baulich – räumliche Maßnahmen vorgeschlagen werden. Hierbei handelt es sich um Teilräume, die bisher in der städtebaulichen Struktur weniger von Bedeutung oder weniger gut in das Gesamtbild integriert sind, sowie um rückwärtige oder isolierte Lagen. Nachfolgend werden diese als Module bezeichnet.

Ziel dabei ist, die städtebauliche Grundstruktur der Siedlungen zu erhalten und dabei Bereiche einzugrenzen, von denen durch eine städtebauliche Transformation unterschiedlich starke Entwicklungsimpulse initiiert werden können.

Von diesen impulsgebenden Bereichen soll eine Erneuerung beider Siedlungen ausgehen. Diese räumlich definierten Bereiche (Abb. 003) können gleichsam wie austauschbare Module betrachtet werden. Dabei werden vier Entwicklungsbereiche (Modul A – D) identifiziert.

Beispielsweise kann entschieden werden, dass aus Szenario 03 die vorgeschlagene Konzeption zwischen Elbe- und Fuldastraße (Modul D) zum Tragen kommen soll, während in dem eher linearen Raum der Gertrudenstraße (Modul B) der Vorschlag aus Szenario 02 umgesetzt werden soll. Denkbar ist ebenfalls, dass für die jeweiligen Bereiche Szenario 01 in einer weniger deutlichen Ausprägung zur Geltung kommen soll.

Die Module können unabhängig der Szenarien ausgetauscht werden und ermöglichen so, eine den individuellen Vorstellungen der Eigentümer*innen bzw. der Stadt Salzgitter entsprechende angemessene städtebauliche Intervention.

Szenarien

Bei dem vorliegenden, standortbezogenen Immobilienentwicklungskonzept der Ost- und Westsiedlung wird mit drei Szenarien gearbeitet, die hinsichtlich ihrer baulich räumlichen Ausbildung jeweils unterschiedliche Schwerpunkte aufweisen. Die Ausarbeitung von drei differenzierten Szenarien (Herangehensweisen) stellt eine Grundlage für die Bewertung dar, wie weitreichend eine zukünftige Transformation von Siedlungsbereichen städtebaulich greifen soll. Alle Szenarien folgen jedoch der Prämisse, dass die städtebauliche Struktur beider Siedlungen grundsätzlich gewahrt bleiben soll.

Allen Szenarien ist gemeinsam, dass je nach Schwerpunktsetzung, zeitgemäße Wohnformen realisiert werden sollen. Dabei gibt es graduelle Abstufungen. In Szenario 01 wird davon ausgegangen, dass die bestehenden Gebäude denkmalgerecht modernisiert werden, um Grundrissanpassungen zu erreichen. Szenario 02 ermöglicht zusätzlich Ersatzneubauten und in Szenario 03 werden in ausgewählten Bereichen eigenständige Architekturen vorgeschlagen, welche die Materialität und Anmutung der Bestandsbebauung interpretieren. In beiden Siedlungen soll ein Angebot von unterschiedlichen Wohnformen für Singles, Paare, unterschiedliche Familienkonstellationen, Haushaltsgrößen, Wohngruppen, Baugruppen, Mehrgenerationenwohnen und weiteren Lebensstilen bereitgestellt werden.

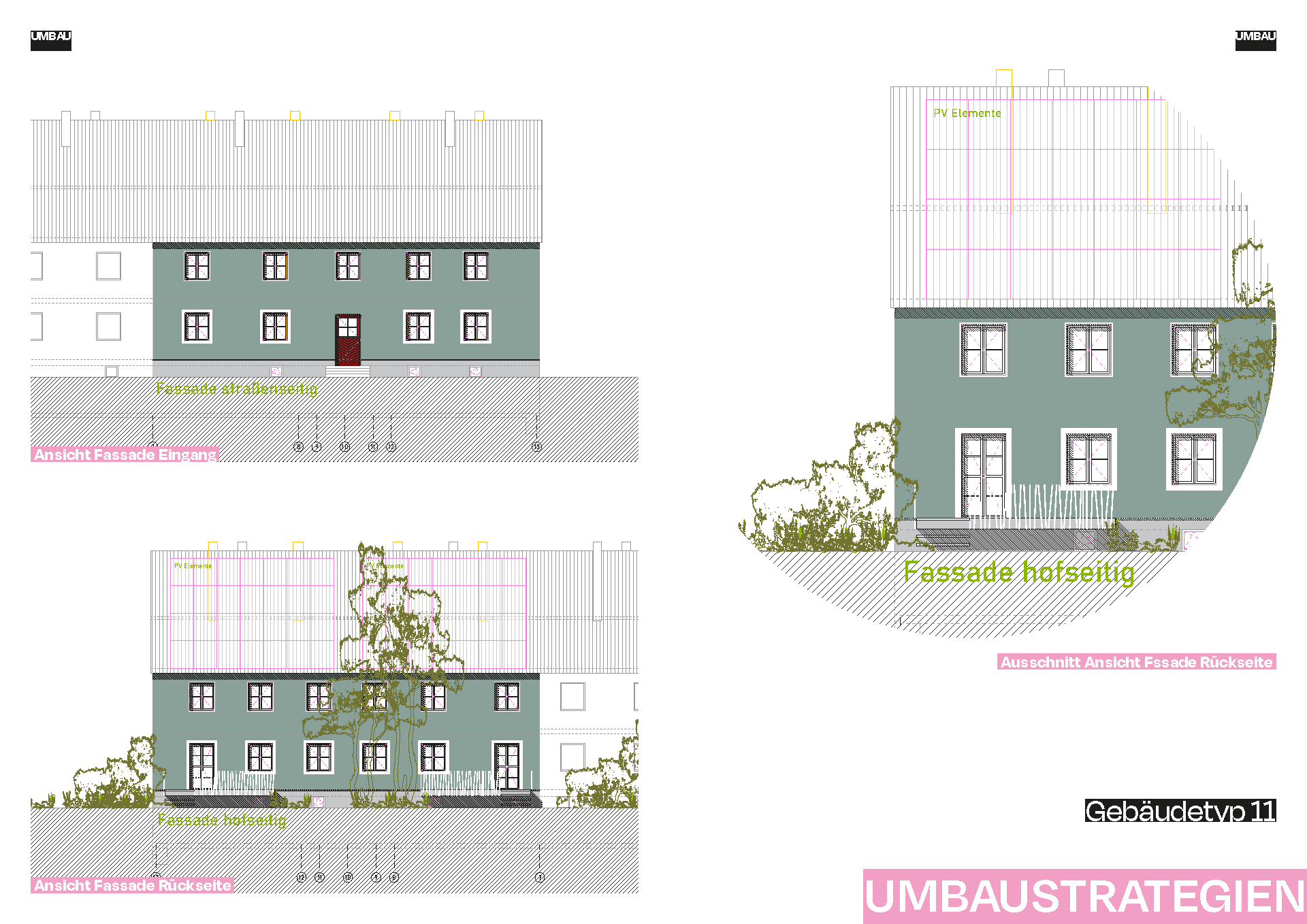

Für die städtebaulichen Grundsatzüberlegungen der Szenarien wurden abgestufte Gestaltungsrichtlinien für die Gebäudesanierung und modellhafte Grundrissmodernisierungen für ausgewählte Gebäudetypen der Siedlung entwickelt. Sie dienen als Orientierung und Hilfestellung für die konkrete Umsetzung des Konzeptes. Entsprechende Details sind dem Konzept in der Hauptfassung zu entnehmen.

Sanierte und neue Gebäude müssen Mindestansprüchen an den Klimaschutz genügen. Ressourceneffizienz, die Vermeidung von Schad- und Verbundstoffen sowie die Bereitstellung einer komfortgerechten Wohnumgebung im Gebäudeinneren wie im Außenraum liefern die Grundlage für hohe ökologische, ökonomische und soziokulturelle Qualitäten. Weitere Aspekte der Nachhaltigkeit wie Flächeneffizienz und die Kreislaufwirtschaft eingesetzter Ressourcen verringern den energetischen Fußabdruck zusätzlich.

Durch eine Neugestaltung der Frei- und Grünräume wird ein System aus privaten und öffentlichen Grünflächen, bestehend aus Parks, Gärten, Mulden-Rigolensystemen etc. geschaffen, das bei Regen das Niederschlagswasser speichert, verdunstet oder es verzögert abgibt. Zusammen wirken die Flächen in den Siedlungen wie ein „Schwamm“.

Das dezentrale Regenwasserbewirtschaftungssystem kann so einen Beitrag zur Annäherung an eine natürliche Wasserbilanz leisten und Überschwemmungen bei Starkregenereignissen entgegenwirken.

Letztlich liegt die Entscheidung, wie weitgreifend die einzelnen Maßnahmen sein sollen, um die Siedlungen zu erneuern und auf zukünftige Anforderungen vorzubereiten, bei der Stadt Salzgitter und den entsprechenden Eigentümer*innen.

Szenario 01

Die Ost- und Westsiedlung haben einen hohen baukulturellen Wert. Die Siedlungen bieten bis heute qualitätvollen Städtebau in einem großräumlichen Zusammenhang. Der baukulturelle Wert (Denkmalschutz) der Ost- und Westsiedlung liegt sowohl in einem qualitätvollen Städtebau wie auch in dem großräumlichen Zusammenhang der Gebäude. Dieses Szenario verfolgt eine denkmalgerechte Sanierung der Gebäude.

Die originäre städtebauliche Konfiguration bleibt bestehen. Es werden alle Denkmalbereiche (1. – 3. Ordnung) gleichermaßen erneuert. Vor dem Hintergrund des Klimawandels werden insbesondere Klimaanpassungsstrategien auf Stadt- und Gebäudeebene bearbeitet. Darüber hinaus werden die Wohn- und Umfeldqualitäten aufgewertet. Die öffentlichen Räume (Plätze und Parks) sowie die privaten Grünräume werden qualifiziert. Die denkmalgeschützte Gebäudesubstanz bleibt erhalten und wird klima- und denkmalgerecht saniert.

An der Breiten Straße, nördlich des Martin Luther Platzes, entsteht östlich ein kleiner Park an Stelle der bereits langjährig entfallenen Gebäude. Die noch vorhandenen giebelständigen und stark beschädigten Gebäude werden sorgfältig saniert.

Es entstehen weitere kleinere Spielplätze in der Ost- und Westsiedlung, Straßenräume werden qualifiziert und neue Aufenthaltsbereiche geschaffen. Im Zuge der Sanierungen der Gebäude, entsprechend des Denkmalpflegerischen Sanierungskonzeptes, erhalten Wohnungen direkten Gartenzugang über Balkone. Die Wegeinfrastruktur innerhalb der Baufelder wird dabei verbessert und es entstehen Quartiersgärten. Wege entlang der Gebäude werden verlegt und die Wohnungen im EG gewinnen an Privatheit. Das vorhandene Mietergartenkonzept wird erweitert und gestärkt.

Im Bereich der Erikastraße wird der Stadtraum an der Abzweigung der Jahnstraße gefasst und aufgewertet: Eine neue Kita entsteht am Kopf dieses Stadtraums.

Die Nutzungsstruktur im Bereich der Dr.-Klaus-Schmidt-Hauptschule wird qualifiziert und angrenzende Nutzungen mit öffentlichem Charakter integriert. Der Schulhofbereich wird partiell geöffnet, aufgeweitet und durch einen Spielplatzbereich ergänzt.

Im Eingangsbereich Erikastraße – Braunschweiger Straße wird die räumliche Situation durch Nachverdichtung verbessert.

Szenario 02

Im Wesentlichen folgen die Inhalte hier dem Szenario 01.

In diesem Szenario werden jedoch das Wohnumfeld, Wohnungszuschnitte und Teile der Gebäudesubstanz zeitgemäßen Erfordernissen angepasst.

Aufgrund von Nutzungsüberlegungen und vor dem Hintergrund wohnungswirtschaftlicher Anforderungen werden für Teile der Siedlung die stringenten Vorgaben des Denkmalschutzes gelockert. In Denkmalbereichen 3. Ordnung (Module A-D) werden die Vorgaben des Denkmalschutzes abgemildert und Eingriffe in Gebäude und Freiraum können erleichtert vorgenommen werden. Alternativ können auch Ersatzneubauten bzw. Gebäude mit hofseitig erweiterter Kubatur mit zeitgemäßen Wohnungen, nachhaltiger Konstruktion und positiver Energiebilanz entstehen.

Zusätzliche Maßnahmen zu Szenario 01:

An der Breiten Straße, nördlich des Martin Luther Platz entsteht östlich ein zentraler Park mit Jugendplatz. Die bereits beschädigten Gebäuden werden sensibel zurückgebaut. Dabei können z.B. Teile der Außenwände erhalten und in die Gestaltung des Parks integriert werden. Ein Jugendplatz mit Sportflächen zum Skaten und Basketball wird vorgesehen.

In Teilbereichen der Ostsiedlung wird den Gebäudeeigentümer*innen eine Sanierung der Gebäude unter gelockerten Denkmalschutzbedingungen ermöglicht. Dies betrifft die straßenbegleitenden Gebäude in der Brunhildenstraße, Emsstraße und Fuldastraße. In Teilbereichen der Westsiedlung wird ebenfalls eine Sanierung der Gebäude unter gelockerten Denkmalschutzbedingungen ermöglicht. Dieses betrifft den Bereich Hildegard-, Elisabeth- und Leonorenstraße. Im Lauenburger Weg besteht Neubaupotential.

Es entstehen weitere kleinere Spielplätze in der Ost- und Westsiedlung. Straßenräume werden qualifiziert und Aufenthaltsbereiche geschaffen.

Im Zuge der Sanierungen der Gebäude entsprechend des Denkmalpflegerischen Sanierungskonzeptes erhalten Wohnungen direkten Gartenzugang über Balkone. Die Wegeinfrastruktur innerhalb der Baufelder wird dabei verbessert und es kommen Nachbarschaftsgärten hinzu.

Wege entlang der Gebäude werden verlegt und die Wohnungen im Erdgeschoss gewinnen an Privatheit. Das vorhandene Mieter*innengärtenkonzept wird erweitert und gestärkt.

Szenario 03

Insgesamt benötigen die Ost- und Westsiedlung eine Verbesserung ihres Images, eine Wahrnehmung der vorhandenen Qualitäten über die Stadtgrenzen von Salzgitter hinaus. Die Siedlungen und Gebäude müssen ertüchtigt werden, um ein zeitgemäßes Angebot an Wohnraum für unterschiedliche Schichten der Gesellschaft bereitstellen zu können. Teilbereiche der Siedlungen haben einen großen Erneuerungsbedarf. In den letzten Jahren hat der Sanierungsstau zugenommen. Dazu sind strukturelle Probleme auf der Ertragsseite (kaum Vermietungsaussichten – Lage / Grundrissstruktur) vorhanden. Vor diesem Hintergrund werden städtebauliche Eingriffe in die Siedlungs- und Gebäudestruktur vorgesehen. Diese sollen als Impulsgeber in der charaktervollen städtebaulichen Struktur der Ost- und Westsiedlung wirken.

In zuvor definierten Bereichen, vorwiegend 3. Ordnung, werden Anpassungen hinsichtlich von sanierungsbedürftigen Gebäuden und des Freiraums vorgenommen. Bestehende Gebäude mit erheblichen Baumängeln können in Teilbereichen zugunsten neuer, zeitgemäßer Gebäude (Gestaltung und Nachhaltigkeit) zurückgebaut werden. Die Qualität der städtebauliche Struktur soll dabei gewahrt bleiben.

Zusätzliche Maßnahmen zu Szenario 01:

In vier Teilbereichen der Ost- und Westsiedlung (Module A-D) entstehen neue Gebäude mit unterschiedlichen Wohntypologien und zeitgemäßer Gestaltung. Es sollen städtebauliche Impulse für einen Erneuerungs- und Sanierungsprozess beider Siedlungsbereiche initiiert werden und ein Imagewechsel vollzogen werden.

In der Breiten Straße, nordöstlich des Martin-Luther-Platzes, werden für die vorhandenen giebelständigen und stark beschädigten Gebäude Ersatzneubauten vorgesehen. Südlich dieser Ersatzneubauten entsteht ein Jugendplatz mit Sportflächen zum Skaten und Basketball.

Auf der Westseite der Brunhildenstraße werden Wohngebäude zugunsten eines großzügigen Parks zurückgebaut.

Empfehlungen

Gegenwärtig, im September 2024 wird deutlich, dass Teile der Siedlungen einen großen Erneuerungsbedarf aufweisen. Das betrifft die Modernisierung von vielen Gebäuden, damit ein zeitgemäßes Angebot von Wohnraum für unterschiedliche Schichten der Gesellschaft angeboten werden kann. In direkter Abhängigkeit der vorgefundenen Gebäudesubstanz betrifft es aber auch die Zusammensetzung der Bewohner*innenschaft in der Ost- und Westsiedlung. Beide Siedlungen haben in den letzten Jahren trotz großer Investitionen in den öffentlichen Raum sowie in soziale, integrative Projekte einen erheblichen Imageverlust erlitten. Die Ursachen liegen im Wesentlichen in der Vernachlässigung der Gebäudesubstanz und damit einhergehendem Leerstand sowie geringen Mieten. Diese Gemengelage befördert eine Belegung der Wohnungen mit sozial eher schwächer gestellten Menschen.

Ein gutes Zusammenleben und aktive Nachbarschaften können in den Quartieren erreicht werden, wenn die Vorrausetzungen für eine soziale Vielfalt gegeben sind.

Welches Szenario, welche Maßnahmen wären nun die richtigen, um eine Imagewandel der Siedlungen zu erreichen?

Umbau statt Neubau

Priorität sollte der Erhalt von Gebäuden und dem materiellen, wie konstruktiven Weiterbauen des Bestehenden haben. Ein unbedachter, leichtfertiger Abriss ist zu vermeiden.

Die sogenannte „graue Energie“, die vom Material über den Transport bis zur Konstruktion in Bestandsgebäuden vorhanden ist, ist ein gewichtiger Maßstab zur energetischen Bewertung sowohl im Planungsprozess als auch in der Realisierung bei der Modernisierung von Gebäuden.

Oftmals geht es bei Neubauten weniger um Qualität, Originalität oder das Entwerfen identitätstauglicher Orte. Es geht um Effizienz und Gewinn – und das ist den Gebäuden häufig auch anzusehen.

Häufig wurde für die ökologische Bewertung eines Gebäudes nur die Energieeffizienz herangezogen. Der indirekte Energiebedarf jedoch, der bei Abbau, Herstellung und Transport der Materialien, bei Fertigung, Bau und Installation eines Gebäudes anfällt, wurde vielfach ignoriert.